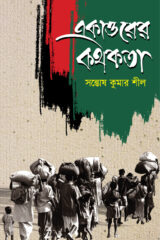

একাত্তরের কথকতা

ধু-ধু বালুচর

ভূমিকা

লেখালেখি আমার কোনো পেশা নয়, এমন কি নেশাও নয়। তাহলে লিখি কেন? আসলে এখনও পর্যন্ত আমি একজন জীবিত মানুষ। এই সমাজ-সংসারের আরও দশ জন মানুষের একজন। তাদের মতো আমারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। সুখ-দুঃখ আছে। হাসি-কান্না আছে। তাদের মতো আমারও কিছু বলার আছে। তাই কিছু বলতে চাই আমি। যেহেতু আমার অদৃষ্ট আমাকে নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, আমি একজন গল্প লিখিয়েই হবো, তাই আমার বলতে চাওয়া কথাগুলো হবে কিছুটা গল্পের মতো। কিন্তু এই গল্প কাকে বলবো? নিশ্চয়ই আমার চার পাশের আর দশ জনকেই বলতে হবে কথাগুলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কোনো নেতা নই, কোনো বক্তা নই। শব্দ যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে গেলে আমার কথা কেউ শুনবে না। কারণ, আমি নিতান্তই নিরীহদের একজন। তাই কাগজ-কলমই আমার সম্বল। সুতরাং কোনো শব্দযন্ত্র ছাড়াই বলতে হবে নীরবে। কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে, যা আমি বলতে চাই। বলতে না পরলে হয়তো দম বন্ধ হয়ে আমি মারা যাবো। হয়তো কান দিয়ে শুনতে পাবেন না কথাগুলো, তবে চোখের আলোয় পড়তে পারবেন কাগজে মুদ্রিত কালো অক্ষরে।

জিয়াউল হক

গাইবান্ধা।

ধু-ধু বালুচর

হায়াসিন্থ হাউজ

সিমান্তিনী

ভূমিকা

‘সীমান্তিনী’ আমার লেখা দীর্ঘ কবিতার মধ্যে অন্যতম। বারোটি কবিতা নিয়ে এই বইটি। কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের পাশাপাশি পাহাড়ি সৌন্দর্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গারো, হাজং প্রভৃতি আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও তাদের জীবনধারা। পাহাড়ি নারীর সৌন্দর্য, বালুকণা, সমুদ্র, আঁকাবাঁকা-উঁচুনিচু পথের দৃশ্যও এই বইতে চিত্রিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতার পাতা রাঙানো হয়েছে ভালোবাসার রঙে।

কিসিঞ্জার ভূঁইয়া

০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সীমান্তিনী

স্বপ্ন জলে জ্যোৎস্না

মানুষের জীবন তো গল্পময়। গল্প ছাড়া জীবন হয় না। কেউ সে গল্প অপরকে শুনিয়ে তৃপ্তি পায়। কেউ নিজের মধ্যে গল্প পুষে রেখে জীবনকে ভোগ করে। কোনো একজনকে গল্প শুনাতে ইচ্ছে ছিল। সে গল্পের মধ্যে ডুব দেওয়া আর হয়নি। সে গল্পটা সামনাসামনি শুনাতেও পারিনি ।

তবে শুরুটা করেছিলাম গল্প শোনানোর জন্য, সেই শুরুটা নেশাতে পরিণত হয়ে গেছে। সেই কোনো একজন তো চোখের আড়ালে থাকে, মনের আড়াল হয়নি। তাই গল্প শুনাই আড়ালে-আবডালে- অন্তরালে।

গল্পের কথা বলার কারণ, আমি আসলে গল্পই লিখি। লিখতে লিখতে গল্পটি উপন্যাসে রূপ নেবে কিনা, সেটাও আমার জানা নেই। উপন্যাস তো বৃহৎ পরিসরের বিষয়। তাই এক্ষেত্রে আমি শিশুই। একটি কথা জোর দিয়েই বলতে পারি, অভিজ্ঞতার বাইরে আমি লিখতে পারি না। যেভাবেই হোক অভিজ্ঞতাটা তার জায়গা দখল করে নেয়। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি, বাস্তবতার বাইরে আমার লেখাতে কাল্পনিক বলে কিছু নেই। যদি আগেই বুঝতাম গল্প দিয়ে জীবন চলে তাহলে হয়তো লিখতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আষাঢ়ে বৃষ্টি পড়ার মত।

আমার গল্প প্রকাশ হবে, ছড়িয়ে যাবে, এমন ভাবনা মাথায় ছিল না। শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক ‘অনুপ্রাণন’ গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমার চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছে। গল্প লিখতে লিখতে তিনটি উপন্যাসও লিখে ফেলেছি।

“স্বপ্ন জলে জ্যোৎস্না” তৃতীয় উপন্যাস। পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে বিমুখ হইনি। বরং বুকভরা আনন্দ পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই অনুপ্রাণন প্রকাশকের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় আবু এম ইউসুফ ভাইকে।

মফস্বলে থেকে লেখক হয়ে, বই প্রকাশ করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ সেই কঠিন কাজটা অনেক অনেক সহজ করে দিয়েছে অনুপ্রাণন প্রকাশন। আবারও অসংখ্য ধন্যবাদসহ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অনুপ্রাণন প্রকাশনের সাথে জড়িতে সকলকে।

স্বপ্ন জলে জ্যোৎস্না

জ্বিনকন্যা নার্গিসের প্রেম

হুমায়ুন কবির।

জন্ম ১৯৫৯ সালে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার দেউটি গ্রামে। বাবা জালাল আহমেদ ও মা জফুরা বেগম। লেখালেখির শুরু ছাত্রাবস্থায়। মাঝে দীর্ঘ বিরতি। আবারও ফিরে এসেছেন লেখালেখিতে। কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্হসহ তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আটটি। ইতোপূর্বে প্রকাশিত তার উপন্যাস ‘ কানফুল, আনছার আলীর গৃহত্যাগ এবং কবিতা অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য জিগীষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ তাকে জিগীষা সাহিত্য সম্মাননা -২০১৯ প্রদান করেছে।

সাবেক সরকারি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বর্তমানে দৈনিক বাংলার সাহিত্য সম্পাদক। তিনি সালমা ফৌজিয়া সুমি, ডা. শারমিন ফৌজিয়া ও সাইফুল কবির সোয়েবের বাবা। স্ত্রী নাজমুন নাহার লক্ষ্মী গৃহিণী।

প্রকাশিত বই সমুহঃ-

কবিতা-

আমি তাকে ফিরছি খুঁজে

অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস

উপন্যাস-

দায়

কানফুল

মেঘনাপারের শেফালী

আনছার আলীর গৃহত্যাগ

গল্পগ্রন্থ-

শাহজাদী উপাখ্যান

আমিও ডিকশনারি দেখেছি কিন্তু পাইনি।

জ্বিনকন্যা নার্গিসের প্রেম

কিসমত আলী অথবা শুন্য

অয়ন্ত ইমরুল।

জন্ম ১২ ই এপ্রিল ১৯৮৭ ইং মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে।পিতা— শাজাহান মিয়া ছিলেন একজন ব্যাবসায়ী।২০০১ সালের মার্চ মাসে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মা— বিউটি বেগম একজন গৃহিণী। ডিগ্রী পরিক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলে পুনরায় আর পরিক্ষা দেয়া হয়নি।বর্তমানে চাকুরীজীবি।দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা এবং সমকাল পত্রিকা লেখা ছাপালেও বর্তমানে কোন প্রিন্ট মিডিয়ায় লেখা দিচ্ছি না।তবে

অনলাইন ভিত্তিক ওয়েবজিন—অংশুমালী,কালিমাটি,অপরজন পত্রিকা,ওয়াকিং ডিস্ট্যান্স সহ আরো দু একটা পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখী করছি।প্রকাশিত বই চারটি—

“ছায়া সমুদ্র” অনুপ্রাণন প্রকাশন—২০১৬

“বুদ্ধের ভায়োলিন “তিউড়ি প্রকাশন—২০১৮

” সাদা ধূলির দূরত্বে “ইতিকথা পাবলিকেশন—কলকাতা থেকে ২০২০

এবং ” স্বৈর হাওয়ার হরিণী”পরিবার পাবলিকেশন ২০২০ ঢাকা বইমেলা।

কিসমত আলী অথবা শূন্য

বাঙালির দ্বিধার চলক

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট: সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম

আত্মবিস্মৃত এবং আত্মবিস্মৃতিপ্রবণ এক জনসম্প্রদায়ের নাম ‘বাঙালি’। বাঙালি বারবারই তার আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছে, ভুলে থেকেছে, ভুলতে চেয়েছে এবং ভুলে যেতে চায়। আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি কখনো উচ্চাভিলাষী, কখনো হীনমন আবার কখনো-বা বিভ্রান্ত। এই জনসম্প্রদায় আত্ম ভুলে বারবারই অপরের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছে, অপরের পরিচয় গায়ে মেখে গৌরব বোধ করেছে ও করছে। এমনকি, তাকে কোথাও বাঙালি বলে চিহ্নিত করা হলে কিংবা বাঙালি বলে চিহ্নিত হয়ে পড়লে সে হীনমন বোধ করেছে এবং করে থাকে। তথাপি ‘বাঙালি’ শব্দটির প্রতি এই জনসম্প্রদায়ের রয়েছে এক অদ্ভুত মোহ। যদিও-বা সে ধার করা পরিচয়টিকেই তার আত্মপরিচয় হিসেবে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু সবকিছুর সাথেই আবার ‘বাঙালি’ শব্দটিকেও জুড়ে রাখতে চায়। হয়তো-বা এটা করেও সে আড়ালে, নিভৃতে একান্তে ভীষণ লজ্জা বোধ করে থাকে আর নিজের কাছে থেকেই নিজের মুখ লুকাতে চায়। এমনই হীনমন এই জনসম্প্রদায়। ইতিহাসের কোনো কালে যদি এমন দেখা যায় যে, এই জনসম্প্রদায় বাঙালিত্বের জয়গান করছে ও নিজেকে সেই নামরূপে জাহির করছে, তবে, তার বহুসহস্রাব্দের ঐতিহাসিক অবস্থান বিচারে মনে হতে পারেজ্জতা নিতান্তই কালের ভ্রান্তি কিংবা দীর্ঘ স্বপ্নের মাঝে সামান্যকালের অঘটনজনিত ছেদ। কিন্তু, এটি তো অকাট্য সত্যি যে, তার বাঙালিত্ব প্রকৃতই তার অস্তিত্বের ভিত্তি, সত্তার আধার। ফলে একে মুছে ফেলাও যায় না। কখনো-বা মুছে ফেলতে চায় কিন্তু, পারে না, এর কারণও এই যে, বাঙালিত্ব তার শিকড় যা তার রক্তে বিস্তৃত এবং ভূমিতে প্রোথিত। এ-ই তার দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের যুপকাষ্ঠ। বাঙালি তার অস্তিত্বের সূত্রপাতে, উত্থানে, বিকাশে ও বিস্তারে সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সমাজ বিকাশের কার্যকারণগত জটিলতায় প্রায় জীবন্মৃত। সভ্যতা বিকাশের কালপরিক্রমা ও সংঘটনাসমূহের দ্বিধান্বিত পরিনামমুখ বাঙালিকে এমন এক দ্বিধায় আটকে রেখেছে যে, তার এই অবস্থার একটাই শিরোনাম হতে পারে ‘ত্রিশঙ্কু’। এ-ই তার সংকট।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকটই প্রধান প্রতিপাদ্য এই আলোচনায়। কেমন তাদের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ? বাঙালি, একটি জনসম্প্রদায় যাদের আত্মপরিচয় চিহ্নিত হয় ‘বাঙালি’ পারিভাষিক শব্দটি দিয়ে। এই জনসম্প্রদায় কবে বাঙালি বলে চিহ্নিত হলো আর কীরূপে ও কীসের ভিত্তিতেই-বা এই বাঙালিত্ব চিহ্নিত হলো তা যথেষ্ট অনুসন্ধানের বিষয়। তথ্য পাই যে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দিকে ঐতরেয় আরণ্যকে ‘বঙ্গা’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ীর ভাষ্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ‘সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গাঃ’র উল্লেখ দৃশ্যমান রয়েছে। এবং সহস্রাব্দের পুরোনো চর্যাগীতিতেও বাঙ্গালী, বঙ্গাল (দঙ্গাল?) নামের দেশের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, সেইকালে বা সেইকাল থেকেই ‘বাঙালি’ নামের কোনো জাতিত্ববোধের জনসম্প্রদায় পাওয়া যায় না, যদিও সেকালে জনসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিরল ছিলো না। ফলে অনুমান সহজ যে আদিতেই ‘বাঙালি’ শব্দটি জাতীয়তা কিংবা জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক কোনো পরিভাষা ছিলো না। বরং এই শব্দটি একটি জনসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয়-পরম্পরার সাক্ষ্য বহন করে। জাতিসত্তা চিহ্নিত করণের ও জাতীয়তা নির্ধারণের নিমিত্তে মানুষের যে চেতনা, জ্ঞানপ্রবণতা ও মনোভঙ্গি তা একেবারেই নতুন; অদূর অতীতের উনিশ, বিশশতকের মানুষের আধুনিক উন্মাদনার ফল হলো জাতীয়তাবোধ। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, তা আসলে পাশ্চাত্যের কিছু দেশ থেকে আসা একটি ধারণা। এ-ও স্বীকার্য যে মানুষের সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক আত্মপরিচয়ের ঠিকুজি অনুসন্ধান তাদের হাতেই শুরু। আর আমরা তাদের উপনিবেশের থাবায় পড়ে তাদেরই উদ্যোগে প্রায়, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক তৎপরতার কল্যাণ বা অপকল্যাণে আমাদের আত্ম-অহংকারের ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে এই ‘বাঙালি’ পরিভাষাটি পেয়েছি আমাদের জাতি-পরিচয়ের স্মারক রূপে। জ্ঞান সাধক আহমদ শরীফ উল্লেখ করছেন এভাবে যে, ‘সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশী বিজাতি-বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকার সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই।’১ এ-ই আসলে ভারতবর্ষের মানুষের এবং বাঙালির উপনিবেশ যাপনের ফল। উপনিবেশের কারণে বাহিরের জ্ঞানের সংস্পর্শে বাঙালিরা নিজের জ্ঞানচেতনাও পেয়েছে এবং নিজস্বতায় চিন্তা করতে গিয়ে তার কিছু দ্বিধাও এসেছে অনিবার্যতায়। বাঙালির এখনো দ্বিধাঙ্কিত প্রশ্ন এই যে, এই বাাঙালি জাতিত্বের ভিত্তি কি? ভিত্তি কি তার শিকড়ভূমি, সংস্কৃতি নাকি ভাষা? কেন না, পাশ্চাত্যের জ্ঞান এই বিষয়ক নির্দিষ্টতা দেয় না। বিশ^জুড়েই, জাতিসত্তা কিংবা জাতীয়তার ভিত্তি কী হবে তার কোনো বিষয়গত ও তাত্ত্বিক নির্দিষ্টতা নেই। যদিও বিষয়টি স্থির নয়, তবু, সাংস্কৃতিক ভিত্তিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে নানা কারণেই। বাঙালির জন্য বিবেচনা এই যেজ্জবঙ্গ বা বঙ্গাল প্রাচীন, তার মানুষের পরম্পরা প্রচীন ফলে তার সংস্কৃতিও প্রাচীন। বঙ্গালের মানুষের ভাষাটির নাম যে বাঙলা ছিলো এই সাক্ষ্য পাওয়া দূরহ। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ‘বাংলা’ নামে যে ভাষাটির পরিচয় মেলে সেটি অন্তত বাঙালির প্রকরণ পরম্পরার চেয়ে পুরোনো নয়। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বাংলা নামের ভাষাটির প্রতিষ্ঠিত লিখিত ও কথ্যরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু, বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রবাহ ঠিক কতো পুরোনো তা নির্দিষ্ট করে নির্ণয় করা যায় না। সেটি সুনির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করা না গেলেও ঐতিহাসিক নিদর্শনগত ভিত্তির গণনা যে তা প্রায় পাঁচ সহস্রাব্দেরও পুরোনো। খ্রিস্টপূর্ব পনের’শ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমনেরও অনেক আগের নানান সাংস্কৃতিক উপাদান, বিশ^াস ও লোকচর্চা বাঙালির বর্তমান সংস্কৃতিতে এখনো বিরাজমান। ফলে, সংস্কৃতিই কি নয় বাঙালির যথার্থ আত্মপরিচয়ের স্মারক? সুতরাং, বলা যায় বাঙালির যথার্থ পরিচয় তার সংস্কৃতিতেই মেলে। তবু ভাষাভিত্তিক পরিচয়টিও অগ্রাহ্য করা যায় না। আর আধুনিককালে এসে জাতিপরিচয়ের ভিত্তিকারণ হিসেবে ধর্মকে গ্রহণ করার প্রবণতাও এই বিষয়ক গ্রাহ্যতা-অগ্রাহ্যতার সীমানা ভেঙেছে। এরই ফলে বাঙালির আত্মপরিচয়ের বিবেচনাটিই আজ বিভ্রান্তির করালে, হুমকির মুখে। বলা যায় তার আত্মপরিচয়ের ঠিকুজি যেন লুট হয়েছে।

বাঙালির আত্মপচরিয়ের সংকটটি অন্য আর কিছুই নয়, তার সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভ্রান্তির পরিনাম যা বিভিন্ন কালে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব বলয়ে থেকে বাঙালির সমাজচৈতন্যে প্রবেশ করেছে। বাহিরের শক্তি যেমন বাঙালির সাংস্কৃতিক, ভাষাভিত্তিক আত্মপরিচয়টিকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে এবং চাইছে, তেমনই বাঙালি নিজেও অনেকাংশেই তার বাঙালিত্বকে আর মনে রাখতে চায় না বা অন্যভাবে চিনতে চায় নিজেকে। তারা অন্য কোনো পরিচয়ের গৌরব…

বাঙালির দ্বিধার চলক

কালান্ধ নূপুরের ধ্বনি

স্বপ্নহীন চোখ বসন্ত খোজে না

অনুপ্রানণন ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়, অনুপ্রাণন–নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

অনুপ্রাণন: শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে অতিমারি

আমরা এখন একটি বৈশ্বিক মহামারি বা অতিমারি কাল অতিক্রম করছি। নভেল করোনা ভাইরাস ২০১৯ যা সংক্ষেপে ‘এনকোভ-১৯’ নামে পরিচিত যা থেকে সংক্রমিত রোগটির নাম বিশ^স্বাস্থ্য সংস্থা দিয়েছে কোভিড-১৯। এনকোভ-১৯ যাকে ব্যাবহারিক সংক্ষেপনে বলা হচ্ছে কেবল করোনা ভাইরাস, অত্যন্ত ছোঁয়াচে ও প্রাণসংহারী। এই ভাইরাসের সংক্রমণ এর সুত্রপাত হয় এ’বছরে জানুয়ারি’র প্রথমভাগে, চীন এর উহান শহর থেকে। তারপর বিশ্বায়নের অলি-গলি দিয়ে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বের প্রায় ২৫০ টি দেশে।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় ৮ মার্চ, ২০২০। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার এর অধিক জনের। ২৬ মার্চ, ২০২০ থেকে বাংলাদেশে প্রায় দুই মাস জরুরি বিদ্যুৎ, পানি, খাদ্য, ঔষধ প্রস্তুতকারি ও বিপণন প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালগুলো বাদ দিয়ে সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, দোকান-পাট, শপিং মল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সকল প্রকারের গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। দুই মাস বন্ধের পর স্বাস্থ্যবিধি পালন করা সাপেক্ষে ক্রমে, সরকারি, বেসরকারি অফিস, দোকানপাট, শপিং মল এবং গণপরিবহন খোলা হয়। এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং জুলাই মাস পর্যন্ত আদালতসমুহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে চালু থেকেছে।

সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আজ পর্যন্ত সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই কোটি এবং মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় পৌনে সাত লক্ষ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ খুবই সীমিত আকারে নানা বাধা নিষেধ নিয়ে চালু আছে। বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারি এবং বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই ভাইরাসের সংক্রমণের হাত ত্থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য টিকা বা কোন প্রতিষেধক উদ্ভাবন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা বিশ্বে সংক্রমণ সীমিত করার জন্য সকলকেই প্রায় একই ধরনের এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন কতগুলো জরুরি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক মহামারির ঘটনা ঘটেছে। যেসব মহামারিতে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তখনকার সৃষ্ট বিভিন্ন শিল্প, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ঘটে যাওয়া অতীতের অতিমারিসমূহের চিত্র ও বিবরণ পাওয়া যায়। শিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে সর্বদাই সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। একই সময়ে সৃজনশীল শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীত নতুন নতুন চিন্তা-চেতনা, দর্শন, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সৃজনশীল ও নান্দনিক প্রকাশ ঘটিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শিল্প, সাহিত্য এবং সংগীত ইতিহাসেরই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তাৎক্ষণিকভাবে রচিত শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে আধৃত হতে দেখা যায়। যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য এবং তৎকালীন সমাজের চিত্র বিম্বিত হতে পারে।

বিগত ১৫০০ বছরে বহুবার ‘বিউবোনিক’ প্লেগের সংক্রমণ ঘটেছে। বিউবোনিক প্লেগ নামের রোগটি ‘ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস’ নামে এক প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার কারণে ঘটেছে। ষষ্ঠ, চতুর্দশ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে বিউবোনিক প্লেগের বৈশ্বিক মহামারি বার বার ফিরে ফিরে আসে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই প্লেগের কারণে মারা যায়। প্রতিবারই সংক্রমণ কমে আসে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এসব মহামারির সমাপ্তি ঘটেছিল। একটি অনুমান যে, বিবর্তনের ফলে ‘ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস’ জীবাণুটি দুর্বল হয়ে পড়ে। অথবা সংক্রমিত মানুষদের গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেয়ার ফলে জীবাণুটি ছড়িয়ে পড়ে নতুন করে আর মহামারি আকার ধারণ করতে পারে নি। ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস নামের ব্যক্টেরিয়াটির অস্তিত্ব প্রাকৃতিকভাবে এখনও রয়েছে প্রেইরি অঞ্চলের এক প্রজাতির কুকুরের লালায়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম সংক্রমণের সময় এই ব্যক্টেরিয়াটি এক বিশেষ প্রজাতির র্যাট-ফ্লি বা ইঁদুরের মাছিতে জন্ম নিয়েছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বিশ্বমহামারিমূহের সমাপ্তি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে হয়েছে। কিন্তু, ইতিহাসে শুধু একটি ব্যতিক্রমই পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে ‘ভ্যারিওলা মেজর’ নামের একটি ভাইরাসের কারণে ছড়িয়ে পড়া গুটি বসন্তের বৈশ্বিক মহামারির ক্ষেত্রে। আর সেটার সমাপ্তি সম্ভব হয়েছে একটি অব্যর্থ টিকা আবিষ্কার এবং সেই টিকা বিশ্বের দেশে দেশে প্রায় সকল মানুষকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ এই টিকা নিলে একজন মানুষ তার সারাজীবনের জন্য গুটিবসন্তের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে গুটিবসন্ত ভাইরাসটির সংক্রমণের ইতিহাস ছিল প্রায় ৩০০০ বছরের।

১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জার বৈশ্বিক মহামারিটিই উদাহরণ হিসেবে আজকের দিনের মহামারির ধ্বংস এবং স্বাস্থ্যবিধি অর্থাৎ কোয়ারেন্টাইন অথবা সামাজিক দূরত্বের মূল্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ১৯১৮ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় পৃথিবীতে ৫ থেকে ১০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এই ইনফ্লুয়েঞ্জাটি সারা পৃথিবীতে ব্যাপক মৃত্যুর স্বাক্ষর রাখার পর ক্রমেই বিলীন হয়ে বিবর্তিত মৌসুমী ফ্লু’র রূপ নেয়, যে ফ্লু দ্বারা বিশ্বের দেশে দেশে মানুষ প্রতিবছর আক্রান্ত হলেও মৃত্যুর ঘটনা অনেক কমে এসেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির প্রায় সাথে সাথেই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার এই বৈশ্বিক মহামারির সমাপ্তি ঘটে। এর পর কতগুলো ফ্লু-এর মহামারি দেখা দিয়েছিল কিন্তু এখনকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মতো সেগুলোর সংক্রমণ ও মৃত্যুর রূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে নি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং একাবিংশ শতাব্দীতর প্রথম দিকে এবোলা এবং এইচআইভি ভাইরাস এর মহামারি ঘটতে দেখা যায়। যে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঝুঁকি এখনো রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এবোলা ভাইরাস এবং এইচআইভি প্রতিরোধের কোনো টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ভাইরাস দুইটির সংক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকাতে, ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা’ এবোলা এবং এইচআইভি মহামারির সমাপ্তি ঘোষণা করে এটাকে জরুরি স্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্বেগের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

যদিও ৩ কোটি বছর পূর্বের কোনো কোনো ফসিল থেকে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে তবে বিশেষতঃ প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সময়ে ম্যালেরিয়া মানবসমাজের অস্তিত্বের প্রতি বড় আকারের হুমকি হিসাবে দেখা দেয়। আদি মেসোপটেমিয়া অথবা রোমান সাম্রাজ্যে এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটবাহী কিউলেক্স মশার ব্যাপক নিধন এবং ১৮২০ শতাব্দীতে আদি সিনকোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন আলাদা করা এবং এই ঔষধ অর্থাৎ কুইনাইন এবং পরবর্তীকালে কুইনাইনের উন্নত সংস্করণের ব্যাপক ব্যবহারের পর থেকে ম্যালেরায়ার প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে।

প্রাচীন ইতিহাসে, হিপক্রিটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) এবং গেলেন (১২৯-২১৬ খ্রিস্টাব্দ) এর বর্ণনায় কলেরা’র মতো একটি রোগ এবং চিকিৎসার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু, আধুনিক কালের ইতিহাসে কলেরা মহামারি ১৮১৭ সনেই প্রথমে গঙ্গা অববাহিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৮৪ সনে কলেরার জীবাণু চিহ্নিত করা হয় এবং কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়। ১৮৮৫ সনেই কলেরার টিকার আবিষ্কার হয়, যে টিকা সেবন করলে মানুষ ছয় মাসের জন্য কলেরার অনাক্রমণ্যতা প্রাপ্ত হতে পারে। বিশ্বে কলেরার ৭টি মহামারির ইতিহাস রয়েছে। ৭ম ম্যালেরিয়া মহামারি দেখা যায় ১৯৬১ সনে এবং এই মহামারি ইন্দোনেশিয়ায় থেকে উৎপত্তি হয়ে এশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯১ সনে এই মহামারি দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছায় এবং সেখানে প্রায় ৪০০০ মানুষ মারা যায়। কলেরার সাতটি পর্বের সংক্রমণে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল।

কলেরা মূলত পানিবাহিত রোগ। দূষিত জল পান করার মাধ্যমে এর সংক্রমণ ঘটে তাই শীত প্রধান দেশগুলোর তুলনায় পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলগুলোতেই কলেরার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব অধিক সংখ্যায় ঘটতে দেখা গেছে। ভিবরিও কলেরি নামে একটি জীবানুর কারণে কলেরা হয়। রোগীর মল পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব। যেহেতু কলেরার সংক্রমণ হলে রোগীর প্রচণ্ড উদরাময় হয় তাই দেখা যায় যে প্রথম ধাপে সংক্রমিত হওয়ার সময় খুব দ্রুত শরীরের পানিশূন্যতা দূর করতে পারলেই প্রায় ৯৯% কলেরা রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। সাথে এন্টিবায়োটিক এবং জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে কলেরা রোগ থেকে প্রায় ১০০% রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

বিদেশী চিত্রকর্ম ও সাহিত্যে অতীতের অতিমারিসমূহের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইনের শাসক স্বয়ং জাস্টিনিয়ান’এর দুই একটি ফ্রেস্কো দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর প্লেগের ফ্রেস্কো অথবা তৈলচিত্র চতুর্দশ শতাব্দীতে বিউবনিক প্লেগের দ্বিতীয় অতিমারির সময়ে ইউরোপিয়ান কয়েকজন শিল্পী তখনকার সময়ের চিত্র তৈরি’র সময় তাদের কর্মে তুলে আনেন। বোকাচ্চিও এর ডেকামেরন (চতুর্দশ শতাব্দী), ফ্রান্সিস্কো’র ‘মাতৃস্নেহের রূপক কাহিনি’ (১৭৪৩-৪৪) অথবা মানজোনি’র ‘দি বেট্রোথেড (উন-বিংশ শতাব্দীর) তেল চিত্রগুলো এসব শিল্পকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বিদেশী সাহিত্যে প্লেগ অথবা মহামারি এসেছে প্রত্যক্ষভাবেই। বাংলা সাহিত্যে কলেরা, ম্যালেরিয়া বা গুটিবসন্ত অর্থাৎ জনমানসে ওলাওঠা বলে পরিচিত রোগের অভিঘাত পড়েছিল ব্যাপক আকারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে বাংলা ভাষায় কোনো বড় উপন্যাস বা মহাকাব্য কখনো লেখা হয়নি। যেমনটি আমরা আমরা পাই আমেরিকায় রেড ডেথ মহামারিতে একটি জনপদ উজাড় হওয়ার পরে বেঁচে যাওয়া মানুষের জীবন-আখ্যান নিয়ে ১৯১২ সালে জ্যাক লন্ডন [১৮৭৬-১৯১৬] রচিত ‘দ্য স্কার্লেট প্লেগ’ উপন্যাসে। যেমন করে কালজয়ী হয়েছে ১৯৪৫ সালে আলবেয়ার ক্যাম্যু [১৯১৩-১৯৬০] রচিত ‘দ্য প্লেগ’। মহামারিকালে কোয়ারেন্টিনে অবরুদ্ধ ফরাসি-আলজেরিয় ওরান শহরের চার দেয়ালের ভেতর ঘটা আখ্যানভিত্তিক উপন্যাস ‘দ্য প্লেগ’। আলজেরিয়ার ওরান শহরে ইঁদুরের উপদ্রব হতে ছড়িয়ে পড়া প্লেগ মহামারিতে মৃত্যুর মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে সূচিত ‘দ্য প্লেগ’ আজও বিশ^সাহিত্যে কিংবদন্তি হয়ে আছে। অপরদিকে, ১৯৬৭ সালে নোবেলজয়ী স্পানিশ সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ রচিত ‘লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা’ উপন্যাসেও কলেরা মহামারির চিত্র বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নোবলজয়ী পর্তুগিজ সাহিত্যিক হোসে সারামাগো (১৯২২-২০১০) রচিত ‘ব্লাইন্ডনেস ’ উপন্যাসটিও মহামারী কালের চরিত্র বোঝার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বসাহিত্যে সাড়া জাগানো কল্পবৈজ্ঞানিক উপন্যাস ‘ফ্রাঙ্কেনস্টেইন’ এর লেখিকা মেমরি শেলি ‘দ্য লাস্টম্যান’ উপন্যাস রচনা করে মহামারি নিয়ে ব্যাপক কৌতূহলের জন্ম দিয়েছেন।

আমাদের দেশের ইতিহাসেও মহামারি নতুন কিছু নয়। তবে অতীতে তার পরিচয় ছিল ‘মড়ক’ হিসেবে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক বাঙালির নিত্য সহচর। আর এগুলোর অনিবার্য সঙ্গী হয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, মড়ক-মহামারি। বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মানুষ আবহমান কাল ধরে এইসব মড়ক-মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর ইত্যাদির সাথে লড়াই-সংগ্রাম করে টিকে আছে। তাই স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যেও এসবের প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটেছে সেই আদিকাল থেকে।

প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি লিখিত সাহিত্যের সকল শাখায় নানা প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে বর্ণিত হয়েছে মড়ক-মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কথা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের আগে এবং আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতার কারণে অতীতে ম্যালেরি গ্রামকে নিয়ে অনেক অতিলৌকিক বা ভৌতিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে লোক মুখেমুখে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে সরাসরি মড়ক-মহামারির কথা উল্লেখ নেই। তবে বৌদ্ধ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত হিসেবে রচিত চর্যাপদে রূপকের আশ্রয়ে সমকালীন দরিদ্র বাঙালির নিত্যদিনের অভাব, ক্ষুধা, দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি-বেদনা-পীড়িত জীবনের করুণ চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্যোগ-দুর্বিপাক, রোগ-ব্যাধি, মড়ক-মহামারির নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীকে কল্পনা করা হতো এবং এসব থেকে বাঁচার জন্য পূজা-অর্চনাসহ নানাভাবে তাদের পরিতুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতো অজ্ঞ-অসহায় সাধারণ মানুষ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের আগে এই সব লৌকিক দেব-দেবীর কাল্টের উদ্ভবের সুবাদে তৈরি হয় দেবদেবী মহিমা-কীর্তনকারী কাহিনিকাব্য, পাঁচালি, ব্রতোপাখ্যান। এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের লোকজ বাংলা কাব্যে বিকাশ লাভ করে মঙ্গলকাব্য নামে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য ধারা। মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, মড়ক-মহামারি কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বসন্তের দেবী শীতলাকে নিয়ে শীতলামঙ্গল কাব্য এবং কলেরা বা ওলাউঠার নিয়ন্ত্রণকারী দেবী হিসেবে দেবী ওলাইচণ্ডীকে নিয়ে উলামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। এসব কাব্যে শীতলা দেবী বা দেবী ওলাইচণ্ডীর উপাসনার মধ্যদিয়ে সে সময়ে বসন্ত, কলেরার মড়ক-প্রতিরোধ কামনারই কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে কাহিনির মূল উপজীব্য হিসেবে না হলেও নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গে মড়ক-মহামাররি কথা বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রপথিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের সেলিনা হোসেনসহ শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের রচনায় বিশেষ করে কথা সাহিত্যে মড়ক-মহামারির বর্ণনা পাই নানা প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে ১৭৭৬-এর মন্বন্তর এবং মন্বন্তরের সঙ্গী হিসেবেই মারি বা মড়কের বিবরণ পাওয়া যায়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর কালে সমগ্র বাংলায় কলেরা-বসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গোরা ও চতুরঙ্গ উপন্যাসে এবং বিভিন্ন ছোটগল্পে কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও মহামারির উল্লেখ করা হয়েছে। মহামারির ছায়ার ভেতরেই রচিত হয়েছিল গোরা বা চতুরঙ্গের মত উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো। মহামারির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘আত্মশক্তির’ প্রবন্ধমালায়। রবীন্দ্রনাথ ‘ওলাওঠার বিস্তার’ নামে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন এবং তার ‘স্বদেশী সমাজ’ পর্বের বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি চেয়ে আলোচনা করেছেন নানা প্রসঙ্গ ক্রমে।

অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসে মড়ক-মহামারির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীকান্ত উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। পুরো উপন্যাস জুড়েই মহামারি, মারি বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে দুর্বিপাকের কথা ছড়িয়ে আছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে আমরা চার চারটি মারণ-ব্যাধির উল্লেখ পাইÑ কলেরা, প্লেগ, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া। তাঁর, ‘পণ্ডিতমশাই’, ‘পল্লীসমাজ’, উপন্যাসেও মহামারির প্রসঙ্গ এসেছে। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্পেও মড়ক-মহামারি প্রসঙ্গ এসেছে।

জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে মহামারির বর্ণনা এসেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’ এবং ‘গণদেবতা’ উপন্যসে কলেরা মহামারির প্রসঙ্গ পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের গাওদিয়া গ্রামে প্রায়ই মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ত কলেরা, টাইফয়েড, কালাজ্বর ও বসন্তের মতো রোগগুলো। বেগম রোকেয়ার রচনাতেও প্লেগ ও মহামারির কথা পাই। ‘সুলতানার স্বপ্ন’-তে বেগম রোকেয়া যে ইউটোপিয়ার দেশ নির্মাণ করেছেন তাতে মহামারির আসল কারণ বর্ণিত হয়েছে।

জহির রায়হানের ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে কলেরার মড়ক এবং এ নিয়ে গ্রামবাংলার অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংশপ্তক’ উপন্যাসে বসন্ত রোগের প্রকোপের সময় মানুষের এ পলাতক মনোভাব ফুটে উঠেছে, ‘কবর আর কবর’ উচ্চারণে। আহমদ ছফার ‘সূর্য তুমি সাথী’ উপন্যাসে কলেরা থেকে পলায়নপর মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে, “কলেরার সময় গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে ডরে মানুষ। এক বাড়িতে কারো কলেরা লাগলে পাশের বাড়ীর মানুষ উধাও”। হাসান আজিজুল হক ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসে মেতর বউ-এর জবানীতে লিখেছেন, ‘এত রোগের নামও ত্যাকন জানত না লোকে। ডাক্তারবদ্যিও ছিল না তেমন। মরবার আগে মুখে যেদি ওষুধ পড়ত, তাই কত! পেরায় পিতি বছর কলেরা-বসন্তেই কত যি লোক মরত, তার সীমাসংখ্যা নাই।’ সেলিনা হোসেনের ‘কাকতাড়ুয়া’ উপন্যাসে ‘বুধা’ তার পরিবারের চারজনকে হারিয়েছে। বুধার মানসিক বিপর্যস্ততার ইঙ্গিত লেখিকার কলমে ধরা দিয়েছে, ‘চোখের সামনে মা-বাবা, চার ভাই-বোনকে মরে যেতে দেখলে কেউ কি নরম থাকতে পারে?’ হয়তো পারে না। তাই পৃথিবীব্যাপী আজ কান্নার রোল। কলেরা মহামারি কীভাবে মৃত্যুর পর মৃত্যু উপহার দিয়েছে সেলিনা হোসেন তারও উল্লেখ করেছেন। ‘সেবার কলেরায় মহামারিতে উজাড় হয়ে যায় গাঁয়ের অর্ধেক লোক।’

বাংলা ছোটগল্পেও মড়ক-মহামারির প্রসঙ্গ এসছে নানা প্রেক্ষিতে। মুজতবা আলী ‘পাদটীকা’ গল্পের শুরুতেই মড়কের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে– “গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়।”

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ‘পুষ্করা’-তেও বাংলার মন্বন্তর পরবর্তী মড়ক থেকে উদ্ধার পাবার চিত্র প্রতিফলিত। জগদীশ গুপ্ত’র ‘পয়োমুখম’ গল্পে ভূতনাথ নিজের স্ত্রীদের হত্যার পিছনে তার অর্থলিপ্সু কবিরাজ বাবার দুষ্কর্ম ধরে ফেলে শেষ পর্যন্ত। শেষতম বউ বেঁচে যায়। ভূতনাথ বলে, “এ বৌটার পরমায়ু আছে তাই কলেরায় মরল না, বাবা! পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।” মানুষের এক অন্ধকার অধ্যায় বেরিয়ে পড়ে। শিবরাম চক্রবর্তীর ‘দেবতার জন্ম’ গল্পের কথক যে-পাথরে হোঁচট খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল বসন্ত রোগ থেকে বাঁচতে সেই পাথরেই মাথা নোয়ায়। সুকুমার রায়ও তাঁর ‘নানাগল্পে’-র ‘পেটুক’-এ লিখেছেন, “চারদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম এই পাড়াসুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।”

বাংলা কবিতাতেও বাদ যায়নি মড়ক-মহামারি প্রসঙ্গ। উনিশ শতকের ঢাকার এক ‘বটতলার কবি’ কুশাই সরকার লোকমুখে প্রচলিত বুলিতে ওলাওঠার মহামারি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তো বহু আগেই তাঁর ‘বোধন’ কবিতায় বলে গেছেনÑ ‘মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার/ আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন/ ভাঙা নৌকার পাল/ এখানে দারুণ দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের কাল’। কবি জীবনান্দ দাশের আট বছর আগে একদিন কবিতায়, “এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!/ রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি” Ñউপমায় প্লেগের জীবাণুবাহী হিসেবে বর্র্ণিত। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের ‘আসামনী’ কবিতায় পাই- ‘ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে।’

অদৃশ্য ঘাতক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট চলমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর থাবায় বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে দেশ ও বিশ্ব। এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিণতি ভাবনায় সমাজের আর দশজনের মত আমাদের শিল্পী, কবি-সাহিত্যকরাও উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত। কবি-সাহিত্যিকরা করোনাকে ঘিরে তাদের অনুভব-অভিব্যক্তিকে তুলে ধরে রচনা করছেন ছড়া, কবিতা, গল্প। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে এগুলো প্রকাশিতও হচ্ছে। করোনা কালে রচিত কবিতা নিয়ে ইতোমধ্যে সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। কারও কারও কবিতার আবৃত্তিও স্থান পেয়েছে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবে।

শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক অনুপ্রাণন এর এই সংখ্যায় অল্পসংখ্যক করোনা কালের কবিতা ও গদ্য ছাপা হয়েছে। মনে হয়, করোনা কাল দীর্ঘায়িত হতে যাচ্ছে আর অনুপ্রাণন এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আরো অনেক করোনাকালের কবিতা, ছোট গল্প, অণুগল্প, নাটক, চিত্র-চলচ্চিত্র আলোচনা, প্রবন্ধ ও গদ্য প্রকাশিত হবে, প্রত্যাশা রাখি।

নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

অন্তমিলের কবিতাটি ভালো লাগলো।...

রেজিস্ট্রার করে আপনার লেখা পোস্ট করুন।...

লেখক...